MINI COLUMN

会葬御礼と香典返しの違い

マナーや適した品物についても解説

葬儀に参列したときに香典をいただいたら、お返しをするのがマナーです。しかし、会葬御礼と香典返しのどちらでお返しすればいいのかわからない方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、会葬御礼と香典返しの違いについて、わかりやすく解説します。お返しにふさわしい品物も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

会葬御礼とは?

会葬御礼とは、葬儀に参列してくださった方々への感謝の気持ちとしてお返しするものです。香典の金額にかかわらず、同じ品物を用意します。会葬御礼は、葬儀会場の受付で参列者に手渡しするのが一般的で、参列者の人数よりも少し多めに手配しておくと間違いありません。

会葬御礼の準備には、ギフトショップで注文するパターンと葬儀社にお願いするパターンがあります。品物に関しては、タオルやハンカチなどの日常生活で使えるものを選べば間違いないでしょう。また、お菓子やお茶、海苔なども定番です。

香典返しとの違いは?

会葬御礼と香典返しの大きな違いは、品物を渡すタイミングです。会葬御礼は、お通夜や葬儀に弔問した際に渡すのに対し、香典返しは後日あらためて品物をお返しします。会葬御礼はすべての弔問客にお渡しし、香典返しは香典をいただいた方にお返しするのがポイントです。

香典返しでは、いただいた香典の半額程度の品物をお返しします。会葬御礼と同じく、お菓子やタオル、お茶などが定番です。四十九日の法要後に香典返しをするのが一般的で、納骨の報告を兼ねてお礼状を添えて渡します。

会葬御礼の相場

会葬御礼は、500〜1,500円程度の品物が妥当です。香典返しと違って参列者全員にお渡しするものなので、高すぎず安すぎないものを選びましょう。1,500円以上のものでも失礼ではないですが、もらう側が恐縮してしまう可能性があるので良くありません。用意する側の負担も減らせるように、できるだけ日常生活で使えるものを選びましょう。

会葬御礼に関するマナー

会葬御礼にはさまざまなマナーがあります。ここでは基本的な4つのポイントに絞って覚えておきましょう。

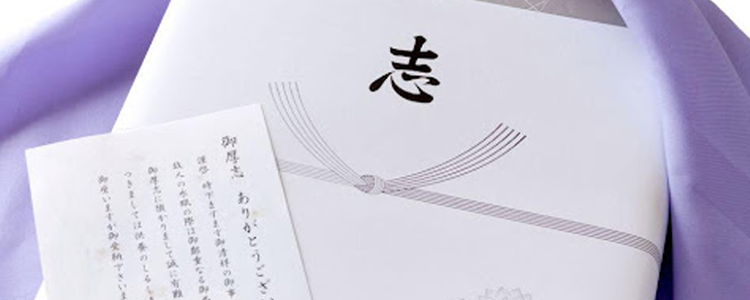

のし紙のマナー

会葬御礼には、白黒か黄白の「掛け紙(のし紙)」を使うのがマナーです。水引は、二度と繰り返さないという意味をもつ「結び切り」を選びます。

表書きには「御会葬御礼」と書き、結び目の下に贈り主の名前を書きます。表書きよりも名前が小さくなるように意識しましょう。正式には黒墨の毛筆で書くようにされていますが、近年では筆ペンで書いても問題ありません。ただし、地域によっては毛筆で書かなければ失礼にあたることもあるので、事前に確認しておきましょう。

会葬礼状に関するマナー

会葬礼状とは、会葬御礼の品物に添えてお渡しするお礼状です。一般的には、はがきサイズのカードや二つ折りのカードをセットします。

会葬礼状に記載する内容は、以下のとおりです。

- 喪主から見た故人との続柄

- 故人の名前

- お礼の言葉と書面での挨拶となることのお詫び

- 日付

- 喪主の住所

- 喪主の名前と親族一同

会葬礼状はテンプレートになっていることが多く、故人の名前や喪主の名前などを入力すれば簡単に作成できます。ただし、テンプレートをそのまま使うと冷たい印象になるため、故人とのエピソードを添えるなどして、心に響く内容にしましょう。

渡すタイミングのマナー

会葬御礼を渡すタイミングは、一般葬か家族葬かによっても異なります。葬儀当日は忙しくなるため、それぞれ渡すタイミングについて覚えておきましょう。

一般葬の場合は、受付に会葬御礼を準備しておきます。参列者が受付で記帳後に、受付の方が会葬御礼を手渡すのが一般的です。参列者が多くなりそうな場合は、受付の方が状況を見て補充します。遅れて参列された方には、焼香が終わったタイミングなどを見計らい、お礼の言葉を添えて手渡ししましょう。

家族葬で受付がある場合は、一般葬と流れは同じです。受付を設けていない場合は、参列者が帰るタイミングで手渡しすると進行の妨げになりませんのでおすすめです。

渡し方のマナー

会葬御礼を渡すときは、弔問への感謝の言葉を一言添えます。「ご弔問ありがとうございます。こちらをお受け取りください」などの文言を選ぶのがスマートです。声のボリュームを抑えつつ、相手が聞きとれる程度の大きさで話すと良いでしょう。

会葬御礼に適した品物の特徴

会葬御礼の品物は、基本的に何でも構いません。ただし、参列者が持ち帰るときのことを考えて選ぶようにしましょう。返礼品に適している品物は、大きく分けて4つありますのでそれぞれご紹介します。

➀消え物

会葬御礼では消え物を選ぶのがおすすめです。消え物とは、食べ物や消耗品を指します。「悲しみを引きずらないように」という想いを込めて、消え物が選ばれることが多いです。具体的には、お茶・海苔・お菓子などが挙げられます。

➁軽いもの

葬儀やお通夜は遠方から参列されることもあるため、持ち運びがしやすい軽いものを選ぶと良いでしょう。帰りのことを考慮して、できるだけかさばらないものをお渡しするのがベターです。ハンカチやタオルは会葬御礼としてよく選ばれています。「悲しみを拭い去る」という意味も込められており、何枚あっても困らないのが特徴です。

➂日持ちするもの

食べ物を選ぶ際は、日持ちするかどうかが大切です。基本的には賞味期限が長いものを選びましょう。日持ちするものとしては、せんべいやおかき、クッキーなどが挙げられます。軽くて持ち帰りやすいことから、会葬御礼に選ばれやすい品物です。

➃好き嫌いがないもの

会葬御礼を選ぶ際は、好き嫌いが少ないものを選ぶと失敗しづらいです。子供からお年寄りまで口にしたことがあるものを選ぶと良いでしょう。紅茶やコーヒーも会葬御礼にはふさわしい品物ですが、好き嫌いがわかれる嗜好品といえます。ご年配の方が多い場合などは、お菓子やタオルなどを選ぶのが無難です。

会葬御礼に適した品物の例

具体的に会葬御礼に適した品物を紹介します。まずは、食べ物以外でよく選ばれているものを以下に挙げてみました。

- ハンカチ

- タオル

- 洗剤

- 石鹸

上記に挙げた品物の特徴は、いくらあっても困らない点です。とくにハンカチやタオルは保管しやすいため、会葬御礼に適しています。ハンカチの場合は、無地か落ち着いた色味のものを選びましょう。男女どちらでも使えるシンプルなデザインであれば間違いありません。

洗剤や石鹸は香典返しの品物にふさわしいですが、香りの好みがある点に気を付けましょう。また、持ち帰ることも考えて、軽いものを選ぶのを忘れないようにしましょう。

食べ物に関しては、以下の品物が選ばれる傾向にあります。

- せんべい

- おかき

- クッキー

- マドレーヌ

- お茶

- 海苔

会葬御礼では、日持ちするお菓子が選ばれることが多いです。とくにせんべいやおかきは、多くの方が食べた経験があるのでベターな選択といえるでしょう。また軽くて持ち運びもしやすい点から、幅広い年齢層に喜ばれます。賞味期限も長めなので、ゆっくりと味わえるのが特徴です。

まとめ

会葬御礼は参列者に対する感謝の気持ちを伝えるものであり、香典の有無にかかわらずすべての参列者にお渡しします。品物に決まりはありませんが、受け取った方が恐縮しないように500〜1,500円までのギフトを選ぶようにしましょう。

『新潟味のれん本舗』では、特に香典返しの際におすすめの商品を取り揃えています。弔事用のメッセージカードやのし紙を無料で用意しており、持ち運びのしやすいサイズが特徴です。製粉したお米をすぐに加工しているため、袋を開けるとお米本来の香りが立ちのぼります。香典返しの贈り物にぜひご利用ください。

味手筥

味手筥

期間限定単品商品

期間限定単品商品

海老しお揚げ

海老しお揚げ

黒まめ山椒割りせん

黒まめ山椒割りせん

黒まめ醤油割りせん

黒まめ醤油割りせん

田舎おかきざらめ味

田舎おかきざらめ味

チョコがけ柿のたね

チョコがけ柿のたね

ホワイトチョコピスタチオ

ホワイトチョコピスタチオ

ポタージュおかき

ポタージュおかき

五十六カレーせんべい

五十六カレーせんべい

ふんわりチップス梅味

ふんわりチップス梅味

雪菓記

雪菓記

通年販売単品商品

通年販売単品商品

田舎おかき醤油味

田舎おかき醤油味

黄金揚げ

黄金揚げ

越乃豆もち

越乃豆もち

マカダミアナッツおかき

マカダミアナッツおかき

胡麻せんべい

胡麻せんべい

きなこ雪餅

きなこ雪餅

揚もち

揚もち

磯辺巻醤油味

磯辺巻醤油味

カシューシリーズ

カシューシリーズ

おかゆみたいなせんべい

おかゆみたいなせんべい

期間限定詰合せ商品

期間限定詰合せ商品

送料無料 味彩彩

送料無料 味彩彩

花のル・コリ

花のル・コリ

季のうつろひ

季のうつろひ

えちご結び

えちご結び

小春ひらり

小春ひらり

マカダミアニャッツBOX

マカダミアニャッツBOX

送料無料 福咲パック

送料無料 福咲パック

おひな菓子

おひな菓子

春・大満足パック

春・大満足パック

通年販売詰合せ商品

通年販売詰合せ商品

送料無料 越後模様 いなほ

送料無料 越後模様 いなほ

送料無料 越後模様 ゆき

送料無料 越後模様 ゆき

味のれん八重咲 大箱

味のれん八重咲 大箱

味のれん六香 中箱

味のれん六香 中箱

味のれん四つ花 小箱

味のれん四つ花 小箱

味のれん二極 小箱

味のれん二極 小箱

![味手筥[蛍]](/img/category/3/0302.png) 味手筥[蛍]

味手筥[蛍]

メモリアルセット

メモリアルセット

志のぶ菓

志のぶ菓

きねつき よもぎもち

きねつき よもぎもち

ほろほろおかき

ほろほろおかき

たなべのかりん糖

たなべのかりん糖

米みるく

米みるく

香木

香木

パックご飯

パックご飯

パイナップルケーキ

パイナップルケーキ