MINI COLUMN

のし紙とは

包み方のマナーや表書き・水引についても紹介します

百貨店などでギフトを購入した際には、「のしをおつけしますか?」と聞かれることがあります。しかしのしは何のためにつけるもので、どのような意味があるのでしょうか。

一言でのしといっても、場面によって適切なのしの種類が異なります。そこで本記事ではのしに関する場面ごとのマナーを詳しく解説しますので、ギフトを贈る際に役立ててください。

のし(熨斗)とは?

のし(熨斗)とは、日本の贈答品に添える特徴的な飾りです。本来は縁起物として薄く伸ばしたアワビが使われていましたが、時代とともに簡略化され現在では主に「のし紙」が使われています。

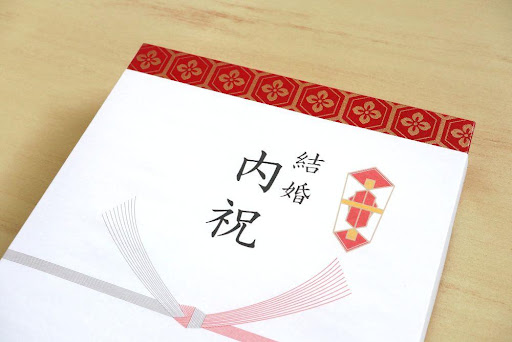

のし紙とは?

「のし紙」とは、のしと水引を一緒に印刷したものを指します。現在ではギフトにのし紙をかけることで、のしと表現することが一般的となっています。のし紙は結婚や出産といった慶事だけでなく、葬儀や法要といった弔事でも使われますが、弔事の場合は「掛紙」と呼ばれます。

のし紙を構成する4つの要素

のし紙は以下の4つの要素から構成されます。

<のし紙を構成する4つの要素>

・のし

・水引

・表書き

・名入れ

特に「水引」の種類は多く、ギフトの内容によって使い分けなければなりません。本項目では、一般的に使われている「のし紙」の要素について詳しく解説します。

のし

のし紙の右上部分に印刷されている飾りが「のし」です。正式には「のしあわび」といい、乾燥したアワビの代用として使われたのがはじまりです。のしは慶事に使うものであり、葬儀などの弔事に使いません。そのためのしがついているのは、結婚や出産などの慶事用ののし紙だけです。

水引

のし紙の中心部分にある紐の形をしたものが、「水引」です。水引のタイプはさまざまで、状況に応じて「結び方」「色」「紐の本数」を使い分けます。しかし、結び方によって意味が変わりますので、どんな意味があるのか確認しておきましょう。

まず、結び方は大きく3種類に分かれます。

【結び方の種類と適したシーン】

| 蝶結び(花結び) | 出産、お中元、お歳暮など繰り返して良い祝い事 |

| 結び切り | 結婚、お見舞い、弔事など繰り返すべきでない事 |

| あわじ結び | 繰り返すべきではない事で、特に華やかさを演出したい場面 |

蝶結びには何度でも結び直せる特徴から、繰り返し起きてほしい祝い事に用います。また結婚や快気祝い、弔事など、繰り返してほしくないことには、1度結ぶと解けない結び切りを使うことがマナーです。そしてあわじ結びは結び切りを華やかな形にしたもので、主に結婚式のご祝儀などに使われます。

紐の本数は、慶事・弔事で以下のように使い方が異なります。

【シーン別に適した紐の本数】

| 3・5・7本 | 慶事に用いられる |

| 2・4・6本 | 弔事に用いられる |

| 9本 | 忌み数字なので、使われない | 10本 | 主に婚礼で用いられる |

慶事では奇数、弔事では偶数が使われます。慶事において一般的に使われる紐の本数は5本ですが、婚礼においては「両家を結びつける」という意味合いで10本が使われることもあります。逆に弔事で使われる紐の本数は4本が基本です。9本は「苦」を連想させるため、慶事・弔事ともに使われません。

また、紐の色は以下のように使い分けられています。

【のしに使われる紐の色の意味】

| 紅白 | お祝いごと全般で用いられる |

| 金銀 | 結納や結婚祝い、長寿祝いなどで用いられる |

| 赤金 | 神社で使われるお札、門松の飾りなどに用いられる | 黒白・黒銀 | 仏事全般で用いられる |

| 双銀 | 仏事において高額を包む際に用いられる | 双白 | 神式の仏事において用いられる |

このように、水引は結び方や本数、色によって意味合いが大きく異なります。結び方などが不適切だとお祝いのつもりで用意しても、縁起の悪い内容になる恐れがあるため注意しましょう。上記の表を確認しながら、シチュエーションに合った内容の水引を選んでください。

表書き

表書きとは、贈り物の目的を示すために書くものです。その名のとおり、のしの表面に表書きします。記載する場所は水引の上で、内容ごとに以下のように記しましょう。

【主な表書きの内容】

| 用途 | 立場 | 表書き |

|---|---|---|

| 結婚祝い | 贈る側 | 寿、御祝、御結婚御祝など |

| お返し | 寿 | |

| 出産祝い | 贈る側 | 御祝、祝出産、御出産御祝 |

| お返し | 内祝 | |

| お見舞い | 贈る側 | 御見舞 |

| お返し | 快気祝、全快祝、内祝 | |

| 入学・卒業 | 贈る側 | 御入学(御入園)御祝、御就職御祝、御祝 |

| お返し | 内祝 | |

| 葬儀 | 贈る側 | 御霊前など |

| お返し | 志 |

正式には黒墨の毛筆を使って記入しますが、筆ペンなどが使われることも増えています。ただしボールペンやシャープペンシル、鉛筆などはNGです。また、読みやすいように書式は崩さず、丁寧な楷書で記入しましょう。

名入れ

名入れとは、贈る人の名前を書くことです。原則として水引の下の中央部分に記入します。表書きよりもやや小さな文字で、毛筆もしくは筆ペンなどを使って記入するのがマナーです。

連名で贈る場合、夫婦ならば男性の名前を中心にして、女性の名前をその左側に記しましょう。3名以上の連名になる場合、右から順番に年齢や地位が上になるように書いていきましょう。同列である場合は五十音順に記名します。4名以上になる場合は、代表者の氏名を記し、その左側に「〇〇一同」または「〇〇有志」と記すのが一般的です。

のし紙に関するマナー

のし紙に関するマナーとして覚えておきたいのは、以下の2点です。

<のし紙に関するマナー>

・シーン別にのし紙を使い分ける

・生ものを贈る際はのし紙をつけない

・包み方は「外のし」「内のし」の2種類がある

生ものを贈る際はのし紙をつけない

生ものを贈る際には、のし紙は不要です。本来のし紙は「供え物」を意味しており、生もの以外の贈り物をする際に、のしにアワビをつけることで「生ものを贈る」という体裁をとっていました。そのため、そもそも贈り物が生ものの場合は、のしをつける必要がありません。

包み方は「外のし」「内のし」の2種類がある

のしの包み方は「外のし」と「内のし」の2種類があります。外のしはギフトのラッピングとしてのしが使われているもので、内のしはのしで包んだギフトをさらに包装したものになります。

内のしは控えめな印象があるため弔事に適しているほか、のしが傷つきにくいためギフトを配送する場合にも使えます。また外のしは、ギフトを直接持参する場合などに向いています。

まとめ

お中元やお歳暮にも使われる「のし紙」にはいろいろな種類があり、それぞれ意味合いが異なります。贈る際の気持ちを正確に伝えるために、のし紙のマナーを守ってギフトを贈りましょう。

新潟味のれん本舗では、お中元・お歳暮などのギフトに選びやすい「せんべい」や「おかき」を販売しています。国産米100%、新潟の工場からの直送にこだわり、新鮮なおいしさをお届けしています。贈り物として便利な品物ですので、ギフトをお探しの際はぜひご用命ください。

味手筥

味手筥

期間限定単品商品

期間限定単品商品

もち麦とオーツ麦のごま煎餅

もち麦とオーツ麦のごま煎餅

黒まめ山椒割りせん

黒まめ山椒割りせん

黒まめ醤油割りせん

黒まめ醤油割りせん

田舎おかきざらめ味

田舎おかきざらめ味

チョコがけ柿のたね

チョコがけ柿のたね

ホワイトチョコピスタチオ

ホワイトチョコピスタチオ

ポタージュおかき

ポタージュおかき

ふんわりチップスえび味

ふんわりチップスえび味

五十六カレーせんべい

五十六カレーせんべい

しらすとアーモンドのお煎餅

しらすとアーモンドのお煎餅

ふんわりチップス梅味

ふんわりチップス梅味

雪菓記

雪菓記

通年販売単品商品

通年販売単品商品

田舎おかき醤油味

田舎おかき醤油味

黄金揚げ

黄金揚げ

越乃豆もち

越乃豆もち

マカダミアナッツおかき

マカダミアナッツおかき

胡麻せんべい

胡麻せんべい

きなこ雪餅

きなこ雪餅

揚もち

揚もち

磯辺巻醤油味

磯辺巻醤油味

カシューシリーズ

カシューシリーズ

おかゆみたいなせんべい

おかゆみたいなせんべい

期間限定詰合せ商品

期間限定詰合せ商品

花のル・コリ

花のル・コリ

季のうつろひ冬

季のうつろひ冬

えちご結び〜冬〜

えちご結び〜冬〜

冬ごころ

冬ごころ

冬・大満足パック

冬・大満足パック

送料無料 福咲パック

送料無料 福咲パック

おひな菓子

おひな菓子

通年販売詰合せ商品

通年販売詰合せ商品

送料無料 越後模様 いなほ

送料無料 越後模様 いなほ

送料無料 越後模様 ゆき

送料無料 越後模様 ゆき

味のれん八重咲 大箱

味のれん八重咲 大箱

味のれん六香 中箱

味のれん六香 中箱

味のれん四つ花 小箱

味のれん四つ花 小箱

味のれん二極 小箱

味のれん二極 小箱

![味手筥[蛍]](http://d1m1z6lhbt5zxc.cloudfront.net/img/category/3/0302.png) 味手筥[蛍]

味手筥[蛍]

メモリアルセット

メモリアルセット

志のぶ菓

志のぶ菓

きねつき よもぎもち

きねつき よもぎもち

ほろほろおかき

ほろほろおかき

たなべのかりん糖

たなべのかりん糖

米みるく

米みるく

香木

香木

パックご飯

パックご飯

パイナップルケーキ

パイナップルケーキ